Die Corona-Apokalypse oder ein kleiner pestialischer Streifzug durch die Kunstgeschichte

Mag. Mag. René Schober, Kustode des Kupferstichkabinetts

Bereits in den ersten Tagen der Corona-Virus-bedingten Beschränkungen in Österreich wurden im Radio Songs gespielt, die sich ironisch an den Auswirkungen der Eindämmungsversuche abgearbeitet haben. In meinem Ohr klingt noch ein Lied nach, das sich über das für diese Zeit typische Hamstern von Toilettenpapier lustig machte. Schon damals war ich erstaunt, wie rasch Thematiken rund um das Corona-Virus Eingang in die Kunst, hier in die Musik, gefunden haben. Es ist also zu erwarten, dass derartige Themen auch weiterhin und künftig auf vielfältige Weise – sei es etwa in der Musik, im Theater, im Film, in der bildenden Kunst oder in der Literatur – künstlerisch verarbeitet werden. Das trifft umso mehr zu, da wir derzeit massiven Eingriffen in unsere Gewohnheiten, Lebensabläufe und sozialen Möglichkeiten ausgesetzt sind. Und dieses Abweichen von der Norm, von dem als Normal empfundenen wird nach Aufarbeitung verlangen – mitunter und besonders auch in der Kunst. Die virale Bedrohung und die sie begleitenden Maßnahmen scheinen aber auch dazu anzuregen, sich auf bereits Vorhandenes zurückzubesinnen. Albert Camus‘ Erstlingsroman Die Pest von 1947, in dem ein fiktiver Ausbruch der Seuche im algerischen Oran beschrieben wird, ist nach Auskunft einer Buchhändlerin derzeit nicht lieferbar. Aufgrund der großen Nachfrage ist das Buch momentan vergriffen! Die aktuelle Situation führt also viele Menschen dazu, nach Vergleichbarem zu suchen. Und diese Vergleiche führen nicht selten zur Kunst im weitesten Sinn. Apropos weiter Sinn: hier muss ich auch an die verschiedensten Epidemie-, Pandemie- und Endzeitfilme wie etwa Outbreak , Contagion oder – mein persönlicher Favorit – 28 Days Later denken, die zwar kein Ausdruck von hoher künstlerischer Qualität sind, die aber durchaus massentauglich denselben Themenkreis cineastisch verarbeitet und verbreitet haben. Im Rückblick betrachtet erstaunt dabei, wie präzise manche dieser Hollywoodfilme heute real gewordene Begebenheiten vorweggenommen haben – Stichworte: Abstand halten, Hände waschen, Masken tragen.

Der Gedanke an die künstlerische Verarbeitung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Rückgriffe auf Vergleichbares, auf bereits Vorhandenes ermöglichen einen Brückenschlag zur Kunstgeschichte. Das Corona-Virus und seine Begleiterscheinungen sind noch zu jung, um schon jetzt einen tiefgreifenden kunsthistorischen Eindruck hinterlassen zu haben, doch so wie verschiedenste historische Ereignisse fanden natürlich auch Katastrophen, Seuchen, Epidemien oder schlicht Krankheiten Eingang in die Kunst und der sie beschreibenden und bearbeitenden Wissenschaften. Vor allem die Pest, die die Menschheit seit der Antike jahrhundertelang als steter Wegbegleiter von mangelnder Hygiene heimsuchte, wurde immer wieder künstlerisch aufgegriffen und verarbeitet. Als solche fand sie etwa Eingang in Heiligen- und Votivbilder, um für die Seelen der Erkrankten und Verstorbenen zu bitten, um weiteres Unheil abzuwenden oder um so mancher Heiligenvita eine zusätzliche Episode hinzuzufügen.

Ein anschauliches Beispiel dafür lieferte Josse Lieferinxe, ein französischer Künstler der Zeit um 1500, mit dem zu einem größeren, mehrteiligen Altar gehörenden Tafelbild Der heilige Sebastian bittet für die Pestopfer von 1497–1499. Oben bittet der Heilige vor Gottvater für das Seelenheil der unten zu Grabe Getragenen. Die vielen Pfeile, die den heiligen Sebastian durchbohren, verweisen auf sein Martyrium, sie können aber auch als Pestpfeile interpretiert werden, mit denen die Opfer der Seuche auf Geheiß und als Strafe Gottes getroffen werden. Indem Sebastian diese Pfeile aufnimmt, übt er eine Schutzfunktion gegenüber den potentiellen Opfern aus. Unterhalb der himmlischen Fürbitte veranschaulicht der Kampf zwischen einem Engel und einem teuflischen Wesen den ewigen Wettstreit zwischen Gut und Böse. Auch die Pest kann als Teil dieses Wettstreits betrachtet werden, wurde sie doch nach damals verbreiteter Ansicht als Strafe für sündhaftes Verhalten den Menschen auferlegt – eine Ansicht, die noch der Jesuitenpater Paneloux in Camus‘ Pest teilt. Und die Sünde muss groß gewesen sein. Im Vordergrund ist ein bereits besetztes Grab zu sehen, in das ein weiteres Opfer, sorgfältig in ein Leichentuch gewickelt, gehoben wird. Dahinter liegt noch eine Leiche und die nächste wird bereits über die Treppe im Mittelgrund herangetragen. Zudem passiert soeben ein Leichenwagen das Stadttor und auf dem Platz vor dem burgähnlichen Gebäude in der Stadt im Hintergrund liegen ebenfalls bereits zum Abtransport vorbereitete Tote. Auch die prominent links im Vordergrund positionierte, am Boden liegende Figur in roten Hosen wirkt mit ihrer fahlen Gesichtsfarbe und der abwehrenden Handhaltung wie von der Krankheit befallen. Es scheint nur noch Folgendes zu helfen: zu klagen, wie die Frau mit den erhobenen Händen links, zu beten, wie die Geistlichen rechts und Abstand zu halten – ist es nicht auffallend, wie die Figurengruppen zu beiden Seiten der Begräbnisstätte darauf bedacht sind, eine gewissen Distanz zu den Pestopfern zu wahren?

Neben Sebastian zählt auch Karl Borromäus zu den vielen Heiligen, die in Zeiten der Pest angerufen wurden. Eine Darstellung von ihm befindet sich im Bestand des Kupferstichkabinetts. Es zeigt den Mailänder Erzbischof und führenden Protagonisten der Gegenreformation des 16. Jahrhunderts in Mitten der Pestkranken Trost, Brot und Wein spendend. Vor allem wegen seines Engagements für die Pflege der Pestkranken – sie war 1576 in Mailand ausgebrochen – und seines dadurch verursachten vorzeitigen Todes wurde er gute 30 Jahre später heiliggesprochen und seither bei Pestepidemien angerufen. Das geschah auch beim Ausbruch der Pest in Wien 1713, in Folge dessen Kaiser Karl VI. die Errichtung einer Kirche ihm zu Ehren gelobte – die zwischen 1716 und 1739 erbaute Karlskirche.

[1]

Aus diesem Grund wurde die Episode in die zwischen 1838 und 1840 von Anton Ziegler veröffentlichte Publikation der Vaterländischen Immortellen aus dem Gebiete der oesterreichischen Geschichte aufgenommen. Der junge Johann Nepomuk Geiger, der später über viele Jahre an der Wiener Akademie in der Lehre tätig war, lieferte die Illustrationen dazu. Auch die lavierte Federzeichnung Karl Borromäus tröstet die Pestkranken zählt zu diesen 88, im Kupferstichkabinett vorhanden, romantisch verklärten Darstellungen aus der österreichischen Geschichte, die für die Publikation als Lithografien vervielfältigt wurden. [2]

Neben der Karlskirche geht in Wien auch der Neubau der baufällig gewordenen Peterskirche auf eine Pestepidemie zurück. Dieser war von Kaiser Leopold I. im Pestjahr 1679 gelobt worden – genauso wie die in unmittelbarer Nähe am Wiener Graben stehende Pestsäule. Auch einige Pestkreuze erinnern in Wien an den oftmaligen Ausbruch der Seuche. [3]

Die große Pestsäule am Wiener Graben wurde unter der Beteiligung mehrerer Künstler – darunter auch Johann Bernhard Fischer von Erlach, der den Sockel überarbeitete – errichtet und 1693 eingeweiht. Die Projektleitung dafür bekam niemand geringerer übertragen als Paul Strudel – der Bruder unseres Akademiegründers Peter Strudel .[4] Über solche Bauten und Monumente bleibt die so häufig wiedergekehrte Krankheit bis in die Gegenwart im Stadtbild präsent. Die Pestsäule etwa diente immer wieder in Zeiten der Not und der Unsicherheit als Ort des Trosts und der religiösen Fürbitte.

Diese Funktion, die nun bereits lange Zeit verborgen geblieben war, wurde jetzt im Zeichen der Corona-Virus-bedingten Krise wieder reaktiviert. Am Sockel und Geländer der Wiener Pestsäule zeugen Kerzen, Kinderzeichnungen und Bilder von so manch himmlischer Fürbitte. Heilige Corona bitt für uns! Welch‘ seltsames Paradoxon diese Namensgleichheit doch birgt: eine Heilige als Patronin gegen Seuchen und eine gleichnamige Seuche, zu deren Abwendung die Heilige angerufen wird.

Aber auch über unmittelbare Zusammenhänge hinaus wurden die Pest und ihre Auswirkungen in der Kunst auf verschiedenste Weise aufgegriffen. Mit Bonaparte besucht die Pestkranken von Jaffa (11. März 1799) schuf Antoine-Jean Gros im Jahr 1804 ein Propagandabild monumentalen Ausmaßes (5,23 x 7,15 m), um die Barmherzigkeit, den Mut und die religiöse Sendung Napoleons darzustellen. Zwar geht die Rahmenhandlung auf ein historisch belegbares Ereignis – die syrische Kampagne während des Ägyptenfeldzugs von 1799, bei der tatsächlich die Pest unter den französischen Truppen ausgebrochen war – zurück, doch dürfte sich das Ereignis kaum auf derartige Weise abgespielt haben. Napoleon wird vielmehr sakralisiert, indem er in die Rolle von Jesus schlüpft, der durch bloßes Handauflegen den Aussätzigen heilte (Markus 1,40–42). Einer seiner Biografen, Johannes Willms, vermutet noch ein anderes Motiv hinter dieser Auftragsarbeit. Kurz vor dem Besuch des Feldherrn im Lazarett von Jaffa ordnete er die Ermordung von 4000 osmanischen Kriegsgefangenen an und gute drei Monate später befahl er sogar die Vergiftung seiner pestkranken Soldaten, damit sie den heranrückenden Osmanen nicht in die Hände fielen. [5] Um den Makel propagandistisch zu überdecken, gab er dieses im Jahr seiner Selbstkrönung zum Kaiser entstandene Gemälde in Auftrag.

Keine hundert Jahre später wurde das Thema auch von den Symbolisten auf der steten Suche nach den Schattenseiten des Lebens aufgegriffen. Die Pest wurde hier zum Synonym für eine schreckliche, lebens- und zivilisationsbedrohende Krankheit schlechthin. Die eindrucksvollste Visualisierung stammt vermutlich von dem Schweizer Maler Arnold Böcklin. An seinem Lebensabend stellte er eine Personifikation der Krankheit als todbringendes Verderben dar. Der sprichwörtliche Schwarze Tod auf einem Drachentier reitend mäht in seiner Vision die schutzlos ausgelieferte Menschheit in einer schmalen Gasse nieder. Im Zusammenhang mit dem Entstehungsjahr 1898 wird bei solchen Bildern gerne eine Untergangsstimmung des Fin de Siècle, des zu Ende gehenden Jahrhunderts in Vorausschau auf die nahende Katastrophe des Ersten Weltkriegs vermutet. Doch viele Künstler des nicht allein auf diese Jahrhundertwende zu beschränkenden Symbolismus beschäftigten sich mit den Abgründen und Bedrohungen des Lebens. Und eine solche Seuche war es schließlich auch, die Böcklin keine zwei Jahre später das Leben kostete. 1900 war er an der Influenza erkrankt und an deren Folgen am Anfang des nächsten Jahres verstorben. [6]

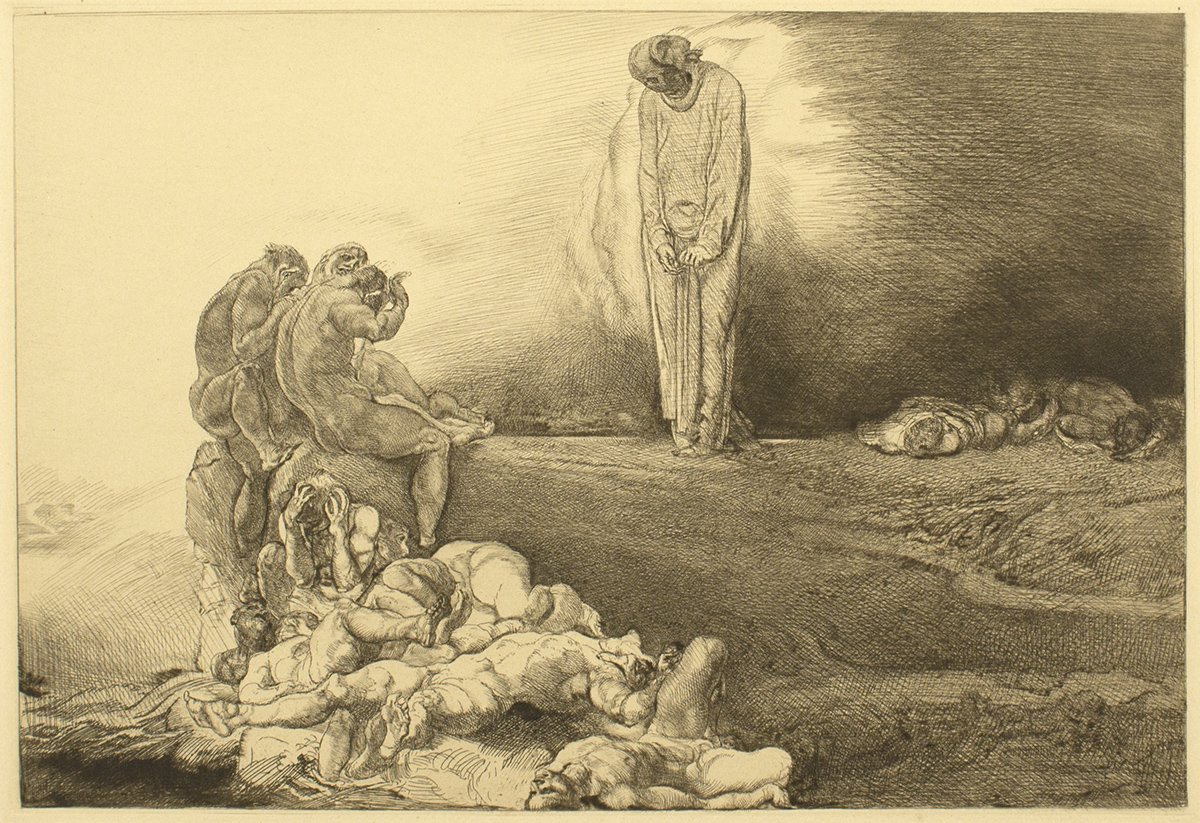

Es war aber ein anderer Vertreter des Symbolismus, der lange Zeit an der Wiener Akademie wirkte und von dem sich deshalb stattliche Bestände in den hiesigen Kunstsammlungen erhalten haben. Rudolf Jettmar hat hier nicht nur seine Ausbildung erhalten, sondern war auch beinahe drei Jahrzehnte von 1910 bis 1936 als Professor in der Lehre tätig. Er beschäftigte sich ebenfalls mit den Schattenseiten des Lebens, dem rational nicht Fassbaren, dem Traum, der Ausweglosigkeit, dem Tod. Zu unserem Thema passend stellte er 1929 auf einer stimmungsvollen Radierung ebenfalls Die Pest dar. Im Gegensatz zu Böcklin zeichnet seine Personifikation der Krankheit aber ihre Passivität aus. Eine in sich ruhende Figur, die in einfaches Tuch, einem Leichentuch gleich, gehüllt ist, steht hier auf einem kahlen Felsen, während ihr die Menschen um sie herum zum Opfer fallen. Der eigenartige Kopf erinnert an einen Totenschädel, ihre Ohren an jene von Fledermäusen oder trägt diese Personifikation gar eine Maske? Trugen nicht auch die Pestärzte der Vergangenheit Schnabelmasken, um sich vor den (vermuteten) gefährlichen Ausdünstungen, den Miasmen der Erkrankten zu schützen? Die Maske zählt also nicht erst seit jüngerer Zeit zu den Utensilien zum Schutz vor Krankheiten.

Wie bereits im Fall von Arnold Böcklin angedeutet, stellten Künstler_innen nicht nur Krankheiten dar sondern fielen ihnen mitunter auch zum Opfer. Die Zeichnung mit der Überschrift Alles auf dieser Welt ist vergänglich des polnischen Malers Artur Grottger aus dem Kupferstichkabinett legt davon ein tragisches Zeugnis ab. Nach seiner Ausbildung an der Wiener Akademie schien sich für den Künstler eine nennenswerte Karriere vor allem im Umfeld national-polnischer Strömungen abzuzeichnen. Doch er war an der Tuberkulose erkrankt und daran im Dezember 1867 mit 30 Jahren in einem südfranzösischen Sanatorium verstorben. [7] Die Zeichnung schildert in der Zusammenstellung mehrerer Bildszenen verschiedene Phasen der Erkrankung, die ein anfangs „fescher Kerl“ erleiden musste. Mit der an die Vergänglichkeit mahnenden Überschrift knüpft Grottger an das in der Kunst bereits seit Jahrhunderten beliebte Memento Mori-Motiv an, mit dem an die Vergänglichkeit des Menschseins auf verschiedene Weise erinnert werden soll.

Auch die bekannten Aquarelle von Thomas Ender, die er während seiner Teilnahme an der österreichischen Brasilien-Expedition 1817/18 anfertigte, haben indirekt mit einer Erkrankung zu tun. Zwar haben sich im Kupferstichkabinett annähernd 800 Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von seiner gut 17-monatigen Reise erhalten, es hätten aber durchaus noch mehr sein können. Ender war nämlich bereits in Brasilien zeitweilig schwer einer Tropenkrankheit erlegen, die ihn zu wochenlanger Bettruhe und damit zu künstlerischer Untätigkeit verdammte. Er berichtete selbst dazu:

„Eine Erschlaffung fisisch [sic] und moralisch bemächtigte sich meiner dergestalt, das [sic] ich ganz entkräftet dalag und nicht mehr stehen und gehen konnte. Eine Reise an den Fuß des Orgelgebirges, wo ich früh u. Abends im kalten Flußwasser mich badete, ließ mich wieder ein wenig zu Kräften kommen. Doch das Clima war meiner Gesundheit und Fleiß so nachtheilig, daß ich das Land verlassen mußte.“ [8]

Das als Abbildung beigefügte Aquarell Enders zeigt das Haus des Grafen Langsdorff umgeben vom erwähnten Orgelgebirge im Hinterland Rio de Janeiros, in dem er sich zur Erholung aufhielt .[9] Wie in dem Zitat bereits erwähnt erzwang die Erkrankung nach 10-monatigem Brasilienaufenthalt schließlich seine verfrühte Rückreise. Eine durchaus weise Entscheidung – dem jungen Ender blieben bis zu seinem Tod 1875 noch weitere 57 Jahre, in denen er ein sehr umfangreiches Œuvre aufbauen konnte.

Aber möglicherweise ist hiermit der Bogen zu Corona, zu Krankheiten und ihrer Verarbeitung in der Kunstgeschichte bereits überspannt. Selbstverständlich sind Künstler_innen denselben Gefahren, Unbillen und Schicksalsschlägen wie andere Menschen auch ausgeliefert. Und selbstverständlich bleiben auch sie von Krankheiten nicht verschont. Auch Albrecht Dürer, von dem stattliche druckgraphische Bestände in der Akademie vorhanden sind, dürfte sich auf einer Reise, jener in die Niederlande 1520/21 mit einer Krankheit infiziert haben. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Malaria gehandelt haben könnte, die er sich in den feuchten Gebieten der heutigen Niederlande zugezogen hat und die ihm womöglich einige Jahre später 1528 das Leben kostete.

Wir haben bereits festgestellt, dass Menschen in Zeiten einer krankheitsbedingten Krise nach Vergleichbarem suchen und sich auf Vorhandenes zurückbesinnen. Aus diesem Grund ist derzeit Camus‘ Pestroman ausverkauft und Orte wie die Pestsäule erfahren eine religiös-motivierte Reaktivierung. Der kleine Streifzug durch die Kunstgeschichte hat auch gezeigt, dass Krankheiten, insbesondere die Pest als stete Bedrohung, künstlerisch aufgegriffen und verarbeitet wurden. Die Verarbeitung stand oft in einem direkten Zusammenhang mit der Seuche. So musste in Form von Heiligen- und Votivbildern, Sakralbauten oder Monumenten eine Gabe, eine Fürbitte an Gottvater gerichtet werden, um die Strafe für sündhaftes Verhalten wieder los zu werden. Die derart gelobten und errichteten Bauwerke zeugen von der historischen Bedeutung der Pest und sind im Stadtbild bis heute ungemein präsent. Und das Wissen um ihre Bedeutung ist im Verborgenen erhalten geblieben, um in Krisenzeiten wie diesen wieder an Präsenz zu gewinnen. Eine solche Reaktivierung ist auch in den Medien zu beobachten. In den vergangenen Wochen haben wiederholt verschiedene Zeitungen von einer Corona-Apokalypse berichtet. Die Bezüge und Zusammenhänge waren dabei aber abgesehen vom einenden Corona-Virus vielfältig. Es wurde von einer Corona-Apokalypse in Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Hamstern von Toilettenpapier berichtet, ein anderes Mal wurde der Bezug zu den grauenhaften italienischen Zuständen oder auch zu jenen in den USA hergestellt. Ein österreichischer Oppositionspolitiker sprach gar von „fast apokalyptischen Szenarien“, die der hiesige Kanzler von den Corona-Auswirkungen zeichne. [10] Es scheint, als habe in Zeiten der Krise das Narrativ von der Apokalypse an Aktualität gewonnen. Zwar ist die biblische Offenbarung des Johannes nur eine von mehreren apokalyptischen Überlieferungen, doch erinnert sie mich in diesem Zusammenhang an den bereits erwähnten Albrecht Dürer.

Von ihm stammen die wohl bekanntesten Visualisierungen dieser Apokalypse. Mit 15 Holzschnitten, die kurz vor der Wende zum 16. Jahrhundert zwischen 1496 und 1498 entstanden sind, schuf er eine sowohl in Latein als auch auf Deutsch veröffentlichte und illustrierte Buchausgabe des biblischen Stoffes. Es war seine erste Buchserie, die nach der Erstausgabe 1498 ein weiteres Mal 1511 auf Latein aufgelegt wurde – ein möglicher Hinweis auf den vermuteten durchschlagenden Erfolg. Manche Forscher_innen sind daher der Meinung, dass er damit den Grundstein für seinen bereits zu Lebzeiten erlangten Ruhm gelegt hatte. Andere wiederum sehen darin, so kurz vor der Jahrhundertwende entstanden, den Ausdruck einer allgemeinen Endzeitstimmung – verursacht durch böse Vorzeichen, Kriege, Hunger und Seuchen. Vermutlich aber folgte Dürer ähnlich wie bei seinen Marienbildern schlicht einem beliebten, religiösen Darstellungsgegenstand, der sich gut vermarkten ließ. [11] Diese gute Vermarktung wird es wohl auch aktuell sein, die manche Medien zu apokalyptischen Vergleichen motivieren. Denn so wenig wie wir derzeit ein in der Apokalypse beschriebenes göttliches Strafgericht erleben, so wenig dürfte Dürer ein solches kommen gesehen haben. Dennoch zeugt die Rückbesinnung auf bereits Vorhandenes, auf Vergleichbares, vor allem aus dem Bereich der Kunst und Kultur, von dem großen Interesse, das diesem Bereich auch in Krisenzeiten entgegengebracht wird. Zwar zählen sie nicht zu den zuletzt vielfach bemühten Systemerhaltern, da sie nicht zum Überleben notwendig sind, doch ist vielen bewusst und noch mehr fühlen es, dass die Kunst und Kultur zum Leben, zum Erleben unabdingbar sind.

[1] Vgl. Eintrag zur Karlskirche, in: Bundesdenkmalamt/Institut für österreichische Kunstforschung (Hg.): Dehio-Handbuch Wien. Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien/München 6 1973, S. 116.

[2] Vgl. Cornelia Reiter: Wie im wachen Traume. Zeichnungen, Aquarelle, Ölskizzen der deutschen und österreichischen Romantik. Bestandskatalog des Kupferstichkabinetts der Akademie der bildenden Künste Wien, Salzburg/München 2006, S. 82–85.

[3] Vgl. Eintrag zu Pest, Pestkreuz und Peterskirche, in: Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien in 6 Bänden, Bd. 4, Wien 2004, S. 526 und 528.

[4] Vgl. Eintrag zur Pestsäule, in: Bundesdenkmalamt/Institut für österreichische Kunstforschung (Hg.): Dehio-Handbuch Wien. Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien/München 6 1973, S. 93f.

[5] Vgl. Johannes Willms: Napoleon. Eine Biographie, München 2 2005, S. 180.

[6] Vgl. Hans Holenweg, Franz Zelger: Eintrag zu Arnold Böcklin, in: Allgemeines Künstlerlexikon – Internationale Künstlerdatenbank – Online, siehe: https://db.degruyter.com/view/AKL/_10130817?rskey=7jRq4G&result=1&dbq_0=arnold+b%C3%B6cklin&dbf_0=akl-name&dbt_0=name (Stand: 16.4.2020).

[7] Vgl. Anna Król: Eintrag zu Artur Grottger, in: Allgemeines Künstlerlexikon – Internationale Künstlerdatenbank – Online, siehe: https://db.degruyter.com/view/AKL/_00059910?rskey=suzDPI&result=1&dbq_0=artur+grottger&dbf_0=akl-name&dbt_0=name&o_0=AND (Stand: 16.4.2020).

[8] Vgl. Hans Ankwicz-Kleehoven: Eine unbekannte Selbstbiographie des Malers Thomas Ender, in: Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kulturforschung in Wien, Wien 1954, S. 27f., hier: S. 28.

[9] Vgl. Robert Wagner: Thomas Ender in Brasilien, Wien 1994, S. 16.

[10] Vgl. Badische Zeitung, 19.3.2020; Braunschweiger Zeitung, 29.3.2020; Der Standard, 1.4.2020; Kleine Zeitung, 4.4.2020.

[11] Weiterführend u. a.: René Schober: Von Hexen, Meerwundern und der Apokalypse – Frühe Druckgraphiken von Albrecht Dürer, Wien 2018, S. 64–66.